1932 年的上海,霞飞路的梧桐叶在秋风中簌簌作响。北新书局的木质楼梯上,两道身影缓缓相遇 —— 穿着灰布长衫的鲁迅,与戴着金丝眼镜的瞿秋白,四目相对时,仿佛看见彼此眼底燃烧的星火。这场看似偶然的会面,就此拉开了一段以文墨为笺、以肝胆为盟的 “青梅之约”。

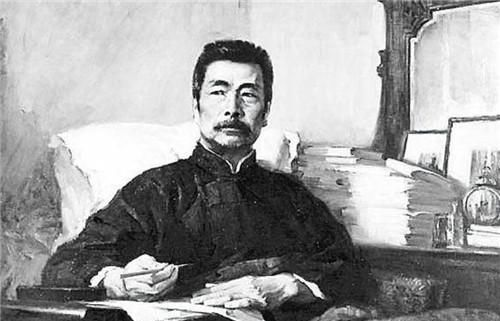

彼时的鲁迅,已是文坛振聋发聩的旗手,他的笔锋如刀,剖开旧社会的疮痍;而瞿秋白,既是执笔著书的文人,更是投身革命的战士,他翻译的马克思主义著作,为无数青年点亮思想的灯塔。两人虽未曾谋面,却早已通过文字神交:鲁迅读瞿秋白犀利的杂文,赞叹 “何苦(瞿秋白笔名)的文章,竟如霁月光风”;瞿秋白批注鲁迅的小说,写下 “中国的高尔基,非豫才莫属”。思想的共鸣,让他们一见如故。

此后的日子里,瞿秋白多次因时局动荡避居鲁迅家中。深夜的书房里,煤油灯昏黄的光晕下,两人谈文学、论革命,从《呐喊》的创作初衷,到马克思主义如何与中国现实结合。瞿秋白为鲁迅文集作序,以精妙的笔触剖析其作品的深刻内核;鲁迅则赠联 “人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”,将这段情谊郑重封存在笔墨之间。那些推心置腹的长谈,那些思想碰撞的火花,恰似春日青梅初绽,虽未言明,却已在彼此心间种下了永恒的约定。

然而,风雨如晦的年代里,这份珍贵的情谊却面临着生死考验。1935 年,瞿秋白在福建长汀被捕。鲁迅听闻消息,不顾自身安危,四处奔走营救:他联系各界人士联名呼吁,托人打通关系,甚至准备倾家荡产赎回挚友。营救失败后,鲁迅强撑病体,与友人整理瞿秋白的遗作,编纂成《海上述林》。他亲自设计封面,挑选纸张,只为让挚友的思想结晶得以流传。临终前,鲁迅仍惦记着未尽之事,这份跨越生死的牵挂,让 “知己” 二字有了最沉重的分量。

时光流转,青梅的意象始终承载着中国人对真挚情谊的向往。就像历经岁月沉淀的梅见青梅酒,将这份千年的情感联结酿成了杯中佳酿。自 2014 年起,梅见的研发团队踏遍中国七大青梅核心产区,在 200 多个乡镇间寻觅,历经 1700 多次风味实验,才从 140 余个品种中甄选出最适合酿造的 10 大青梅。这些饱含阳光与雨露的果实,经过 6 次严苛的人工筛选,只留取成熟度达 90% 以上的果粒,在江记酒庄开启长达数年的原果浸泡之旅。

梅见青梅酒的每一滴醇香,都源自对品质的坚守。中国青梅中丰富的天然有机酸,赋予酒体层次分明的风味 —— 柠檬酸的清冽、苹果酸的醇厚、琥珀酸的绵长,交织成独特的味觉诗篇。这种酸甜平衡的口感,恰似挚友间恰到好处的默契:在热闹的家宴上,它以低度柔和的特质,让老少皆宜,成为情感交流的润滑剂;在商务宴请中,它以优雅的姿态,化解陌生人间的隔阂,搭建起信任的桥梁。正如鲁迅与瞿秋白的相知,梅见青梅酒同样在现代社交中,成为人与人心灵相通的媒介。

回望那个风雨如晦的年代,鲁迅与瞿秋白的身影早已定格在历史的画卷中。但他们以文会友、以命相托的 “青梅之约”,却如同梅见青梅酒中封存的时光,历久弥新。在这个快节奏的时代,或许我们更需要这样一份纯粹的情谊 —— 无需豪言壮语,不必惊天动地,只需如青梅煮酒般,在岁月的长河里,与知己共饮一杯真心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏